Interviews

Interview mit Morris Interview mit Achdé und Laurent Gerra

Auszug eines Interviews mit Morris vom 3. April 1996

Wenn Sie sich an Ihren Einstieg in dieses “Comic-Geschäft” erinnern. Wer oder was hat Sie damals motiviert oder inspiriert?

Morris: Na ja, als ich in einem kleinen Studio für Zeichentrickfilme anfing, machte dieses Unternehmen auch gleich nach dem Krieg pleite. Dort waren auch Peyo, der Autor der Schlümpfe und Franquin, der Autor von Gaston, angestellt. Daher waren wir sehr stark motiviert, etwas Neues zu finden; wir standen ja schließlich vor der Türe. Wir haben uns daher kurzfristig entschieden, Comics zu machen, weil wir damals der Ansicht waren, dies sei eine Kunst, die sehr nahe am Zeichentrick angelehnt sei – was überhaupt nicht stimmt. Aber irgendwie hatten wir anscheinend doch Recht, denn wir waren alle drei recht erfolgreich.

Haben Sie Lucky Luke eigentlich alleine erfunden oder ist er im Team entstanden?

Morris: Nein, ich habe ganz allein gearbeitet und entwickelt. Der Name „Lucky Luke“ stammt allerdings von meinem Bruder, dem Literaten der Familie. Er hat auch Jolly Jumper seinen Namen gegeben. Wir mussten ja eine Alliteration finden, d.h. zwei Namen, die mit demselben Buchstaben anfingen. Genau wie Micky Maus oder Donald Duck. Aber die eigentliche Figur Lucky Luke, auch was das grafische Element betrifft, habe ich ganz allein erfunden. Er hat sich ja auch ganz schön verändert seit seiner “Geburt”. Das ist aber ganz normal. Man braucht eine gewisse Periode, bis man seinen Charakter endgültig ausgearbeitet hat.

Und wann kamen die anderen Figuren wie beispielsweise die Daltons oder Rantanplan dazu?

Morris: Tja, die Daltons haben ja tatsächlich existiert, wie Sie sicher wissen. Ich glaube, seit dem 10. Album habe ich sie mehr oder weniger regelmäßig eingesetzt. Ich hatte mal einen Film gesehen, der von diesen vier schweren Jungs handelte. Und ich fand diese Familie eigentlich sehr amüsant, so miteinander vereint zu einem schlechten Zweck. Es hatte einen gewissen komischen Aspekt. Und in der Zwischenzeit mag ich diese vier Daltons am liebsten. Sie haben die interessantesten Eigenschaften. Denn meinen Lucky Luke musste ich ja nach eindringlichen Anweisungen meines früheren Verlegers Dupuis als einen niemals versagenden Helden, als leuchtendes und vor allem unfehlbares Beispiel darstellen. Doch leider wird ein allzu perfekter Held sehr schnell langweilig. Und schon allein daher macht es mir viel mehr Spaß, die Daltons auftreten zu lassen.

René Goscinny hat viele Ihrer Drehbücher geschrieben. Wie lief diese Zusammenarbeit ab?

Morris: Oh ja, die Zusammenarbeit mit René war wirklich sehr angenehm. Er war ungeheuer amüsant und sehr intelligent. Er verstand auch sofort die ganz bestimmten Charakteristika der Lucky Luke-Figuren. Das Tollste war vielleicht, dass er beim Schreiben seines Textes ganz genau wusste, wie ich dies zeichnen würde. Und als ich seine Texte las, habe ich sofort gewusst, was er damit sagen wollte, habe den Sinn dahinter gesehen und wusste, wie ich dieses zeichnen sollte. Als er starb, hat mir jeder gesagt: „Du wirst nie wieder einen Szenaristen wie ihn finden.“ Es hat sich – Gott sei Dank – nicht bewahrheitet. Vielleicht ist doch kein Mensch wirklich unersetzbar. Genauso wenig wie ich selbst.

Von den ersten Anfängen bis heute hat sich ihr Cowboy ganz schön verändert. Meinen Sie, Sie haben sich qualitativ verbessert, oder nur einfach verändert?

Morris: Das ist richtig, man kann eine eindeutige Entwicklung der Figur beobachten. Aber wenn Sie genau hinsehen, bezieht sich das höchstens auf die ersten paar Jahre, vielleicht fünf Jahre insgesamt. Ich glaube, es geht da allen Comic-Figuren ziemlich ähnlich. Man braucht eine gewisse Zeit, bis man seine Figur endgültig “modelliert” hat. Ich habe später versucht, meinen Helden ein wenig witziger, amüsanter zu machen. Aber es ist problematisch, einen Helden zu ändern. Nachdem mein erster Verleger, Dupuis mir zu Anfang eingeschärft hatte, dass der Held vor allem ein perfektes Idol sein muss, hatte ich natürlich meine Schwierigkeiten, ihn grundlegend zu ändern. Das bedaure ich ein wenig, dass ich dies versäumt habe. Ich würde mir wünschen, dass meine Figuren insgesamt viel humorvoller agieren würden. Jetzt ist es einfach zu spät dazu.

Viele Lucky Luke-Abenteuer spielen ja mit historischen Details. Woher wissen Sie so viel über den Wilden Westen? Waren Sie selbst dort oder haben Sie Karl May gelesen?

Viele Lucky Luke-Abenteuer spielen ja mit historischen Details. Woher wissen Sie so viel über den Wilden Westen? Waren Sie selbst dort oder haben Sie Karl May gelesen?

Morris: Oh ja, selbstverständlich habe ich Karl May gelesen, als ich noch ein kleiner Junge war. Aber daher habe ich meine Western-Dokumentationen nicht. Es ist wirklich wahr, dass es zu Beginn meiner Karriere außergewöhnlich schwierig war, sich fundierte Dokumentationen über den Wilden Westen zu beschaffen. Heute ist das ja ein Kinderspiel, aber damals … Ich musste auf alle möglichen Tricks zurückgreifen. Mein beliebtestes Material waren Filmfotos. Und die musste ich meistens aus den Schaukästen vor den Kinos stehlen, denn ich konnte sie nicht auf normalem Wege erwerben. Einer stand dann immer Schmiere – meistens Franquin – und ich habe mir Fotos gemopst, die ich unbedingt brauchte. Wenn ich daran denke, was es heute alles für Bücher, Filmbände und vieles mehr über die Schauplätze, die berühmten Personen etc. gibt! Aber schließlich war ich ja nicht umsonst 6 Jahre in den USA, um die Orte meiner Taten zu studieren. Das erste Mal war ich 1948 dort. Nicht nur, um die grandiosen Landschaften zu betrachten, sondern auch um zu sehen, wie man Comics macht. Und ich muss sagen, ich habe dort ungeheuer viel gelernt. Ich habe oft gesagt, dass der Name meines Cowboys mir wirklich immer Glück gebracht hat. Ein solcher Glücksfall war es sicher auch, dass ich in den USA die Redaktion des MAD-Magazins kennen gelernt habe: Harry Kurzmann, Jack Devis und alle anderen. Die haben mich gewaltig beeindruckt, und ich blieb ihnen auch freundschaftlich sehr verbunden. Ich war ja auch bei der Geburtsstunde dieses Magazins dabei. Und dabei entstand aus meinem Lucky Luke eine wirkliche Parodie auf die Westernfilme. Genau wie in MAD, das anfangs eine Sammlung von Parodien auf die üblichen Detektiv-Stories, auf Science-Fiction-Romane, etc. war. Das hat mich einfach beeindruckt.

Lucky Luke ist eine Parodie auf den Wilden Westen schlechthin. Weshalb glauben Sie, hat sich Ihre Serie in den USA nie durchsetzen können?

Morris: Das bleibt bis heute ungeklärt. Man hat es ja schon mit vielen berühmten Comics probiert, auch mit Asterix oder Tim und Struppi. Aber immer ohne großen Erfolg. Einer der Gründe mag sicher sein, dass die Amerikaner sich auf diesem Gebiet einfach allen anderen weit überlegen fühlen. Sie glauben einfach, dieses Genre erfunden zu haben und damit besser zu machen als andere. Und dann spielt natürlich auch ein gewisser Protektionismus mit. Sie schützen ihre “einheimische” Produktion. Die amerikanischen Verleger haben ein sehr scharfes Auge darauf, keine europäischen Comics ins Land zu lassen. Natürlich haben wir dort ein paar Hunderttausend Alben verkauft, aber angesichts der Bevölkerung ist das ein Pappenstiel. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Was nicht ist, kann ja noch werden!

Interview mit Achdé und Laurent Gerra / Herbst 2006

Wie wird man Szenarist in einer so legendären Serie wie Lucky Luke?

Laurent Gerra: Natürlich habe ich mir alle Alben noch einmal durchgelesen. Außerdem bin ich ein Imitator, das war ja auch der Grund, warum man im Verlag Dargaud an mich gedacht hat. Sich in eine andere Person hineinzuversetzen ist tatsächlich ein bisschen ähnlich. Nur dass ich sonst Vorstellungen gebe und auf der Bühne stehe. Doch das hier ist etwas ganz anderes. Wenn man mir gesagt hätte, dass ich eines Tages das Szenario für einen Comic fortsetzen würde – übrigens ganz gleich welchen – hätte ich mich dazu außerstande gefühlt. Das war übrigens auch meine erste Reaktion, als man mir das Lucky Luke-Projekt angeboten hat. Letztendlich habe ich es geschafft, weil mich verschiedene Leute angespornt und an mich geglaubt haben. Wie ich schon anlässlich meines ersten Albums sagte, bin ich kein Szenarist sondern ein beneidenswerter Epigone. Für mich ist das alles ein Riesenspaß und eine gewaltige Ehre. Allerdings muss man kürzen und zurechtstutzen können, was ich durch meine Bühnenerfahrung und das Texten gelernt habe. Doch vom Szenario über die ersten Skizzen, die Tuschezeichnung und schließlich die Kolorierung gibt es noch viele Etappen bis zum fertigen Album. Eine Show denkt man sich dagegen einfach aus und verwirklicht sie direkt auf der Bühne. In beiden Fällen ist es unheimlich aufregend, Ideen entwickeln und umsetzen zu können.

Achdé, unter welchen Umständen haben Sie die Nachfolge von Morris angetreten, um die Abenteuer von Lucky Luke fortzusetzen?

Achdé: Ich habe mich schon immer für Lucky Luke begeistert, selbst als Kind … Dann habe ich 1998 an einem Kollektiv teilgenommen, das eine Hommage an Morris schuf. Bei dieser Gelegenheit bin ich Madame Morris in Belgien begegnet, zufällig an meinem Geburtstag. Am Ende des Abends kam sie auf mich zu und sagte: „Sind Sie Achdé? Ihre Geschichte hat Morris sehr gefallen.“ Sie sagte nur diesen kurzen Satz, aber das war für mich das schönste Geschenk, das es gibt. Ich war wirklich gerührt. Leider war Morris da schon zu Bett gegangen, weil er ziemlich müde war. So war er: trotz seines ungeheuren Talents wirklich bescheiden, das hat mich schon immer beeindruckt. Eines Tages hat man mich dann gebeten, mal einen Versuch mit Rantanplan zu machen, für eine Ausgabe mit kurzen Strips. Eine große Ehre. Unterdessen ist Morris leider gestorben. Kurz darauf hat man mich für Lucky Luke angesprochen. Ich habe einige Versuche gemacht, die gut angekommen sind. Dabei hatte ich unglaubliches Glück.

Braucht man eine besondere Veranlagung, um „im Stil von“ zu arbeiten?

Braucht man eine besondere Veranlagung, um „im Stil von“ zu arbeiten?

Achdé: Ich glaube, man muss sich vor allem für die Sache begeistern. Was mich angeht, hat sich ein Kindheitstraum verwirklicht. Als Bengel hab ich wahnsinnig gern Lucky Luke gezeichnet. In meiner Jugend, Ende der sechziger Jahre, habe ich sogar einen Comic geschaffen, der „Die Abenteuer von Lucky Joe“ hieß. Das sagt schon alles … Lucky Luke fortzusetzen bedeutet also, ein Projekt zu verwirklichen, das mir schon vor 35 Jahren am Herzen lag. In technischer Hinsicht war es anfangs sehr schwierig. Heute geht es besser, ich fühle mich besser damit vertraut. Für „Schikane in Quebec“ musste ich die gesamte graphische Palette neu erarbeiten, eine Wahnsinnsarbeit. Anfangs hat sich eine Art Schizophrenie eingestellt: Wenn ich mein Atelier betrat, sah ich überall Lucky Luke und konnte kaum glauben, dass ich das alles geschaffen hatte. Oft hat man mich gefragt, ob ich mir die Person angeeignet hätte: Nein, nein und nochmals nein. Ich bin nur ein Relais. Wer weiß, wie lange man mir noch die Ehre lässt, weiterzumachen. Hauptsache dieser Held lebt weiter. Jedenfalls hat man doch selbst zu Lebzeiten seines Schöpfers in erster Linie einen Lucky Luke gekauft, keinen „Morris“, und ich finde es ganz in Ordnung, dass man hinter seine Hauptfigur zurücktritt.

Welchen Lucky Luke haben Sie sich zum Vorbild genommen?

Achdé: Morris hat ihn ständig weiterentwickelt. Er wurde mit der Zeit größer, magerer und so weiter. Das ist eine erstaunliche Figur, die sich immer verändert hat, genauso wie Jolly Jumper, der vom Cartoonstil vorübergehend zum Neorealismus gewechselt ist. Das merkt man, wenn man die Serie in chronologischer Reigenfolge liest. So wie Franquin und Uderzo ist Morris ein Zeichner der Bewegung. Das werde ich nie so gut hinbekommen, aber ich habe versucht, im selben Stil zu bleiben. Orientiert habe ich mich eigentlich an dem Lucky Luke der Periode, die mit „Calamity Jane“ beginnt und bis „Der singende Draht“ reicht. Das ist der graphische Stil, den ich am besten finde, obwohl alles genial ist, was Morris gemacht hat. Was meine eigentliche Arbeit angeht: Um mich richtig in Stimmung zu versetzen, stecke ich meine Nase ständig in die Lucky Luke-Bände und zeichne von morgens bis abends. Ungefähr einen Monat lang arbeite ich mich so ein, bevor ich ein neues Album anfange. Anfangs haben manche angedeutet, dass ich nur um des lieben Geldes willen Sklavenarbeit leiste, da ich offenbar kein Rückgrat habe. Komischerweise bringt mich das zu der Überzeugung, dass die Leute keine Träume mehr haben, keine Leidenschaft kennen. Lucky Luke zu zeichnen ist für mich immer wieder ein Vergnügen.

Hat Ihre Zusammenarbeit genauso gut funktioniert wie beim ersten Album?

Laurent Gerra: Ja, wir haben uns jedes Mal gefreut, uns wiederzusehen. Und wir haben im selben Sinne gearbeitet, immer guter Laune, auch wenn es dabei bienenfleißig zuging. Ich muss sagen, dass gleich unsere erste Begegnung entscheidend war. Es wäre verständlich gewesen, wenn Achdé mir gegenüber skeptisch gewesen wäre, weil ich nicht zur Welt der Comics gehöre. Stattdessen war er großzügig und hat viel Vertrauen gezeigt. Wir verstehen uns wirklich gut, haben dieselben Vorlieben und Abneigungen, auch denselben Humor und nicht allzu viel Stolz. Ich finde, Achdé ist ein hervorragender Zeichner. Er hat Lucky Luke fortgesetzt, ohne ihn zu verschandeln und hat dabei doch auch eine persönliche Note hinzugefügt. Im zweiten Album etwa hat er Phantastisches geleistet, insbesondere bei der Verfolgungsjagd mit der Kutsche oder dem Duell zwischen Lucky Luke und Joe Dalton.

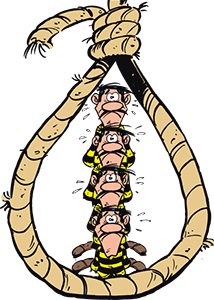

Ist „Die Daltons in der Schlinge“ nicht deutlich anders als „Schikane in Quebec“?

Ist „Die Daltons in der Schlinge“ nicht deutlich anders als „Schikane in Quebec“?

Laurent Gerra: Sagen wir mal, dass wir mit „Die Daltons in der Schlinge“ zu etwas zurückkehren wollten, was mehr „westernmäßig“ ist. Im ersten Album haben wir nur eine kleine Anspielung auf die Daltons gemacht. Aber sie haben uns gefehlt und wir wollten sie richtig in Szene setzen, genauso wie auch Goscinny und Morris in den Lucky Luke-Alben immer abwechselnd andere Figuren gezeigt haben. Im Grunde unterscheidet sich dieses Album vom vorigen etwa so, wie sich jedes Lucky Luke-Abenteuer mit den Daltons von denen ohne sie unterscheidet. Natürlich lädt eine Figur wie zum Beispiel Averell zu so vielen Gags ein … Übrigens wollten wir beide, Achdé und ich, diesmal anders arbeiten als bei „Schikane in Quebec.“ Damals habe ich alles gezeichnet und kleine Skizzen angefertigt. Bei den „Daltons in der Schlinge“ habe ich nur die großen Linien skizziert und Achdé hat sie aufgenommen. Mit diesem Ablauf sind wir schneller vorangekommen, obwohl immer darauf bedacht, uns nicht zu verzetteln. Unser Ziel war, dass ständig etwas Überraschendes passiert, dass sich immer irgendetwas ereignet. Schließlich ist dieser Band sehr dynamisch geworden, finde ich. Jedenfalls hatten wir eine Menge Spaß.

Woher kam die Idee mit der Hochzeit der Daltons?

Laurent Gerra: Ursprünglich war geplant, dass die Daltons auf Frauen stoßen, die ihnen das Leben schwer machen. Also eine Ehe, die buchstäblich wie ein Strick um den Hals gesehen wird. Nun hatte mir ein englischer Freund in Quebec von Häftlingen erzählt, denen die Freiheit geschenkt wurde, wenn sie sich bereit erklärten, bestimmte Gebiete zu besiedeln. Mit Achdé habe ich ein bisschen hin und her überlegt, wir haben eine historische Basis gesucht und schließlich kamen wir auf diese Geschichte mit dem Galgen. „Die Daltons in der Schlinge“ geht immerhin ein bisschen hart mit den Frauen um. Wer weiß, vielleicht finden manche das Album sogar ausgesprochen frauenfeindlich? Aber wir wollten vor allem Spaß bereiten und nicht so sehr provozieren. Averell mit seiner Frau, das ist wirklich auf dem Niveau von John Fords Western „Der schwarze Falke“ (“The Searchers”)! Schon in „Ma Dalton“ war er der Liebling. Diesmal gerät er an die sympathischste Frau. Da er auch der netteste von allen ist, ist das nur gerecht. Dreist war es vor allem, ihn von den anderen zu trennen, so dass die Daltons irgendwann nur noch zu dritt sind statt zu viert.

Knüpft „Die Daltons in der Schlinge“, insbesondere mit der Rückkehr der Daltons, nicht auch an die großen klassischen Lucky Luke-Bände an?

Achdé: Es war mein Traum, die Daltons zu zeichnen! Die sind genauso legendär wie Lucky Luke. Es war ein Genuss, sie zu verwenden, weil ich wahnsinnig gern Dummköpfe zeichne. Darum zeichne ich ja auch gern Rantanplan. Was ich an diesem Band wirklich gut finde, ist, dass er ein bisschen in der Art eines alten Lucky Luke anfängt, nämlich mit dem ziemlich dramatischen Thema des Hängens. In den ersten Lucky Luke-Bänden kam so eine Szene alle drei Seiten vor! Ich fand, dass diese Tradition ein bisschen verloren ging! Man macht sich auf das Schlimmste gefasst, bis ein Deus ex Machina auftaucht und zu einer ganz anderen Geschichte überleitet. Außerdem gefällt mir die Duellszene, die sich ebenfalls in die große Tradition der Lucky Luke-Storys einreiht…

Hat ihnen das zweite Album besondere Schwierigkeiten bereitet?

Hat ihnen das zweite Album besondere Schwierigkeiten bereitet?

Achdé: Ja, was die Pferde angeht. Ich zeichne sie wahnsinnig gerne, aber nichts ist schwieriger. Franquin sagte, ein guter Zeichner ist jemand, der Hände, Füße und Pferde gut zeichnen kann. Entweder man ist ein realistischer Zeichner, dann kann man nach Fotos arbeiten, oder man ist ein Genie wie Morris und in der Lage, eine Pferdekarikatur zu skizzieren, an der trotzdem alles stimmt: Erscheinungsbild, Haltung, Vorderbeine, Hinterläufe, bei ihm ist alles richtig. Morris war in doppelter Hinsicht ein Genie, weil es ihm gelang, eine Synthese aller schönen Stellungen zu finden. Ich habe alle Zeichnungen mit Pferden und Reitern aufgelistet und so festgestellt, dass Morris nie Zwischenstellungen dargestellt hat. Und zwar mit Grund, weil so etwas nicht funktioniert, es sieht einfach nicht gut aus. Zum Beispiel sieht man in den Lucky Lukes nie Pferde im Passgang, eine etwas spezielle Sache, insbesondere der Moment, in dem Vorder- und Hinterbeine gleichzeitig nach vorn zeigen. Morris hat es geschafft, alles zu analysieren und herauszufinden, was funktioniert. Danach kann man natürlich nicht mehr viel dazu erfinden. Ein Comic bildet eine seltsame Alchemie: Er besteht nicht nur aus einer Geschichte oder nur aus Zeichnungen, sondern aus beidem. Wenn beides zusammen funktioniert, klappt es.

Inwiefern war das zweite Album eine neue Erfahrung für Sie?

Achdé: Ich habe ein bisschen mehr am Szenario mitgearbeitet, gemeinsam mit Laurent, der die Grundidee geliefert hat: die Daltons verheiraten, ausgehend von einer Galgenszene. Ich fand sie hervorragend. Allerdings mussten wir Distanz halten zu Guy Vidals „Die Verlobte von Lucky Luke“. Ich selbst hatte wirklich Lust, ein Album zu machen, das „westernmäßiger“ ist, mehr wie die, die Goscinny geschrieben hat. Mit Laurent habe ich weitgehend in diesem Sinne gearbeitet. Mein Beitrag war ein Schnitt, der filmmäßiger war, wie in der Verfolgungsszene. Dazu musste ich ganz neue Dinge zeichnen, insbesondere eine Menge Pferde und die berühmten Plattkopfindianer. Ganz zu schweigen von den großen Schlachtszenen, die mir viel Vergnügen bereitet haben, obwohl das eine Wahnsinnsarbeit ist wegen der unzähligen Details. Mit Laurent habe ich mir auch einige Freiheiten herausgenommen, wie zum Beispiel die Szene mit dem Festmahl, eine offene Hommage an Uderzo, mit einem geknebelten Barden und der Kolorierung im Stil von Asterix. Außerdem ist dies der erste Band, in dem Lucky Luke zweimal davon reitet und in dem der zweimal „I’m a poor lonesome cowboy“ singt. Übrigens sagt Jolly Jumper beim ersten Mal: „Schon?“. Das war ein bisschen frech von uns …

Hatten Sie nach dem Erfolg von „Schikane in Quebec“ immer noch Angst davor, wie man „Die Daltons in der Schlinge“ aufnimmt?

Laurent Gerra: Ich glaube, man setzte in uns noch größere Erwartungen als beim ersten Album. Ich habe immer Angst davor, zu enttäuschen, oder dass ich es nicht schaffe in der Tradition zu bleiben. Doch wenn man etwas mit Leidenschaft tut und so viel arbeitet wie wir, merkt man das am Ergebnis. Der Erfolg des ersten Albums war berauschend. Wir brauchten zwei Jahre, um es auszuarbeiten, doch die Schufterei war nicht umsonst. Zumal „Schikane in Quebec“ nicht nur ein kommerzieller Erfolg war, sondern uns auch die Anerkennung der Profis eingebracht hat. Aus diesem Anlass hatte ich herrliche Gespräche mit Autoren und Zeichnern. Diese Leute haben uns eher ermuntert, das war echt nett.

Achdé: Keine Ahnung, ob es mangelndes Selbstvertrauen ist oder ein Übermaß an Bescheidenheit, aber für mich hat Lucky Luke an sich Erfolg. Und zwar vor allem dank Morris. Darum hatte ich eine Heidenangst davor, rein technisch nicht auf der Höhe zu sein und beim Publikum nicht anzukommen. Nur das Urteil des Publikums, das unterhalten werden will, zählt nämlich. Sicher hat Laurent Gerras Name geholfen, weil er sehr populär und sympathisch ist und in den Medien eine gute Ausstrahlung hat. Ich finde auch, dass er ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Dabei ist er immer bescheiden geblieben, immer darauf bedacht, dazuzulernen. Im Rückblick würde ich sagen, dass es mir mehr Spaß gemacht hat, „Die Daltons in der Schlinge“ zu zeichnen. Nachdem das Publikum und alle Kollegen den „Französischen Koch“ und „Schikane in Quebec“ so gut aufgenommen hatten, war ich nämlich viel gelassener. Außerdem reizte mich die Aussicht, Reiterattacken zu zeichnen.

Übrigens, steckt nicht auch etwas von Lucky Luke in Ihnen?

Übrigens, steckt nicht auch etwas von Lucky Luke in Ihnen?

Laurent Gerra: Das war immer mein Lieblingsheld. Er hat meine Kindheit begleitet. Anders gesagt ist es ein Jugendtraum, meinen Namen neben seinem zu sehen. Tatsächlich ähnele ich in gewisser Weise Lucky Luke: Ich bin kein echter Einzelgänger, aber es gefällt mir, wenn die Dinge in Bewegung sind. Ich reise gern und lerne gern Leute kennen. Er ist eine Figur, die zu mir passt.

© Lucky Comics